Devenu le rendez-vous annuel incontournable de New-York, le W.In Forum a su réinventer son approche pour sa troisième édition, ce 20 mai 2018. Cette fois, la pétillante et énergique Catherine Barba a ouvert le bal en nous promettant d’apporter des réponses à la difficile question de l’innovation et de la diversité. Après deux éditions, le champ d’examen s’ouvre donc et est étendu à la diversité en général, dépassant le seul cadre des femmes. Une problématique abordée sous une multiplicité d’angles, de la politique à la finance en passant par l’entreprenariat et la jeunesse.

Chaque année, le W.In. Forum NY accueille des visiteurs toujours plus nombreux : 700 personnes venues du monde des start-ups, de l’entreprise et du secteur public se sont, cette fois, réunies pour assister à des débats autour de l’innovation et de la diversité. Comment l’une entraine l’autre ? Comment concilier les deux ? Comment imposer la diversité au sein des organisations ? Comment innover en confrontant des personnalités diverses ? La diversité est-elle un levier pour l’innovation ? Des experts et des témoignages inspirants à foison, de quoi réfléchir à une nouvelle approche de l’entreprise et, plus largement, de la société : telle était la proposition de Catherine Barba, femme d’affaires et de communication toujours à la pointe sur ces sujets.

Il est toujours difficile de débattre de diversité et d’innovation sans tomber dans des lieux communs ou énoncer des platitudes. On le sait, la diversité favorise la croissance économique des entreprises. On sait également que c’est une condition sine-qua-non de la bonne santé d’une société dans son ensemble. Ce sujet, si souvent traité par les médias et pourtant en cruel manque de solutions concrètes, en était presque devenu lassant. Heureusement, le W.In Forum NY 2018 a su éviter cet écueil en faisant intervenir des profils peu connus, sortant de l’ordinaire et toujours d’une grande qualité. On compte ainsi, parmi les intervenants, un futur candidat à la présidentielle américaine, une athlète de haut niveau, des chercheurs, des cadres de tous secteurs, des auteurs, des fondateurs de start-ups de tous âges et venus de tous horizons. Réunir un tel éventail de profils était une gageure mais surtout la preuve que c’est lorsque l’on confronte des points de vue différents qu’émergent des idées toutes nouvelles.

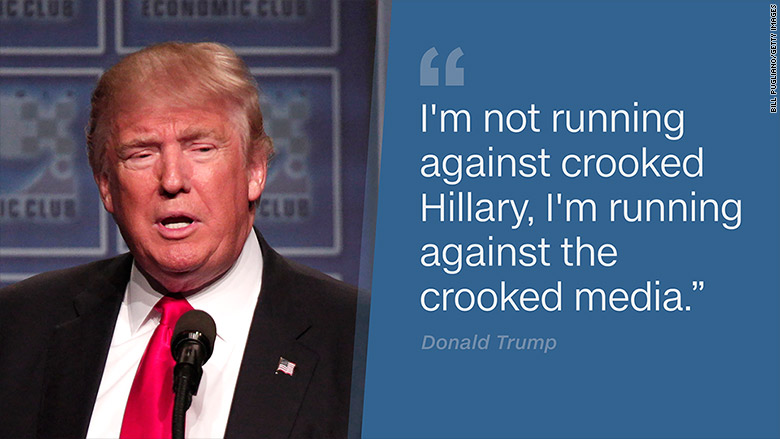

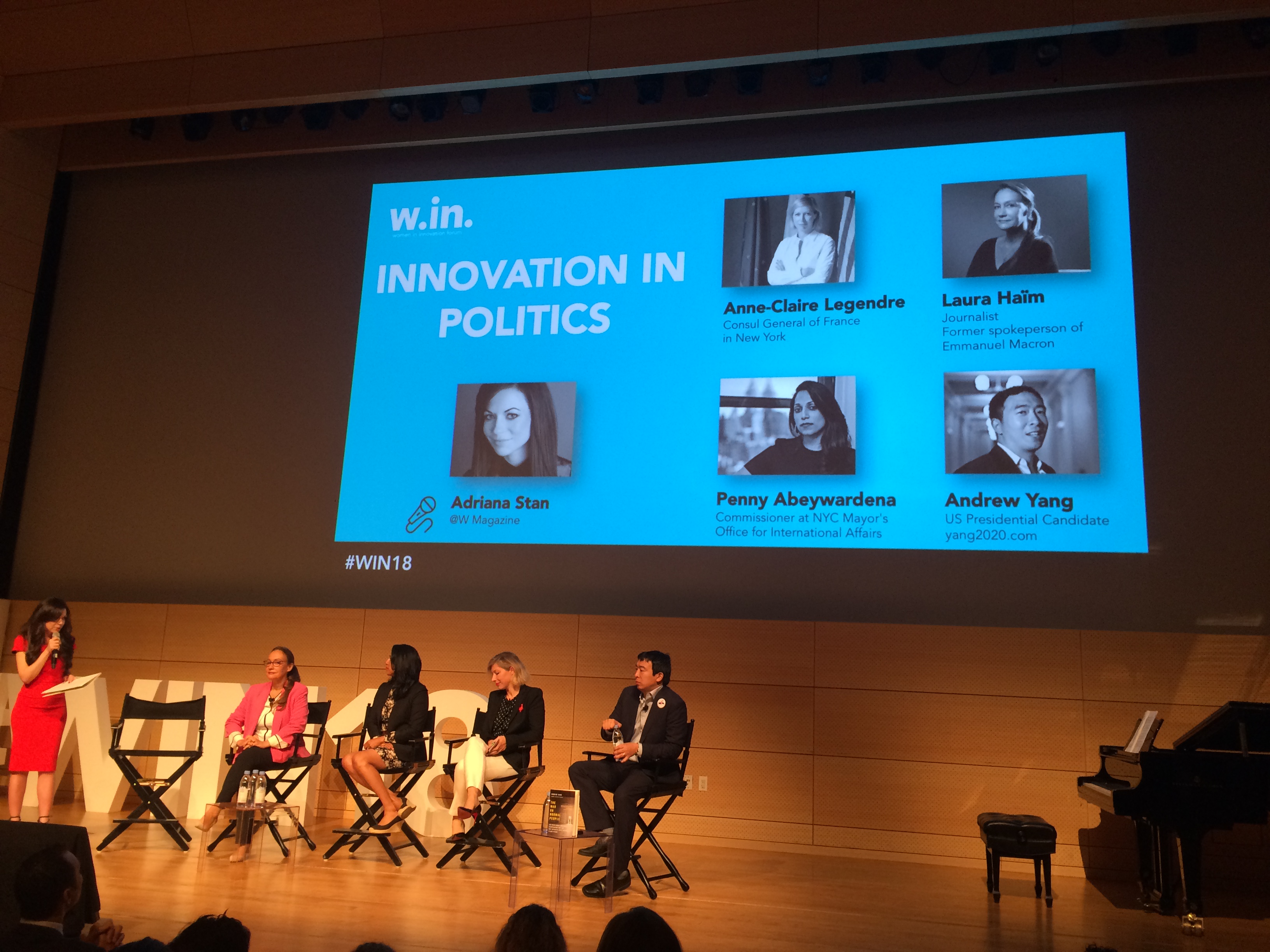

Sur le plan politique tout d’abord. Car il fut souvent question, au sein des débats, d’innovation civique et de redéfinition des valeurs qui doivent guider le monde. Avec l’accroissement des échanges entre les populations, la montée en puissance des réseaux sociaux et la radicalisation des discours, le modelé économique actuel touche ses limites. Les Etats-Unis voient leur espérance de vie baisser avec une grande vague de suicides et d’accidents graves. Plus d’humanité, plus d’entraide, plus de dialogue, tels sont les points sur lesquels fonder la politique de demain. C’est ce que défend Andrew Yang, futur candidat démocrate a la présidentielle, désireux de sortir les Etats-Unis de l’ère Trump, qu’il juge clivante, conservatrice et consumériste. Son programme : rassembler les individus foncièrement différents pour faire émerger une nouvelle façon de faire de la politique, au service de tous. La société ne s’élèvera que si elle promeut cette diversité.

Concernant le monde de l’entreprise, le panel d’experts et d’intervenants couvrait un très large spectre : de l’entrepreneur individuel à la multinationale, on apprend que la diversité est au cœur de toute innovation. Diversité entre les générations tout d’abord, quand un architecte, patron de Woodoo, nous montre comment faire du neuf avec du vieux et explorer des matériaux traditionnels avec notre technologie actuelle. Diversité entre hommes et femmes : des femmes charismatiques prennent la parole pour prouver que leur parcours est tout aussi méritoire que ceux de leurs homologues masculins. Diversité physique : une mannequin nous parle de son combat contre les préjugés grossophobes de l’industrie de la mode. Diversité ethnique, handicap, dépassement par le sport… tous les cas ont été traités en cinq heures.

Enfin, on apprend qu’un sondage de Forbes a fait apparaitre que 58% des dirigeants pensaient que la diversité dans l’entreprise était cruciale pour sa réussite. De ce constat aux faits, il y a pourtant un grand pas que nous n’avons pas encore franchi. Il faut alors parfois employer la méthode forte et contrôler, par exemple, la visibilité des femmes. C’est ce que s’attache à faire Bloomberg News, notamment : « Nous prenons en compte qui écrit les articles, qui sont nos sources, qui sont les personnes citées dans les articles, qui apparait sur les photos », explique Laura Zelenko, senior executive director. Tous les managers sont incités à rendre les femmes aussi visibles que les hommes. Un outil informatique a même été mis en place en interne pour effectuer une veille par journaliste, par équipe et par type d’article. « Malgré tous ces efforts, cela reste une tâche très difficile à accomplir », avoue Laura Zelenko.

Au terme de cette intense journée, le défi proposé de prime abord par la maitresse de cérémonie est largement relevé. On ressort de ces sessions avec un espoir immense pour la suite et la conviction qu’il existe une communauté grandissante qui vise plus de brassage, plus de diversité et d’échanges pour faire émerger des idées nouvelles. Merci à Catherine Barba de réunir, chaque année, des intervenants de qualité portant un discours d’espoir aussi fort !

Le top 5 phrases entendues au Win Forum NYC 2018 :

« We need to prioritize humanity over the market », Andrew Yang, futur candidat democrate a la presidentielle americaine

« Nous avons une responsabilité collective : celle de réinventer le système dans son ensemble », Anne-Claire Legendre, Consul général de France a NY

« Chacun doit créer le mode de vie qui lui convient le mieux. Il faut créer sa propre normalité », Georgia Garinois Melenikiotou, executive VP chez Esthée Lauder

« Une équipe est beaucoup plus créative quand elle rassemble des gens de générations et d’horizons différents », Carlos Ghosn, PDG de Renault

« Je n’ai jamais pensé une seule seconde que j’étais différente parce que j’étais la seule femme assise à une table de réunion. La tolérance et la diversité commence par l’éducation que l’on a reçue à la maison », Mayar Gonzalez, Directrice générale de Nissan Mexique.

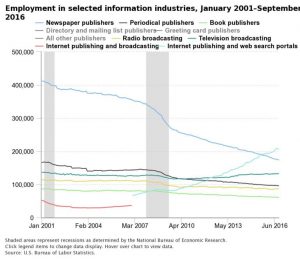

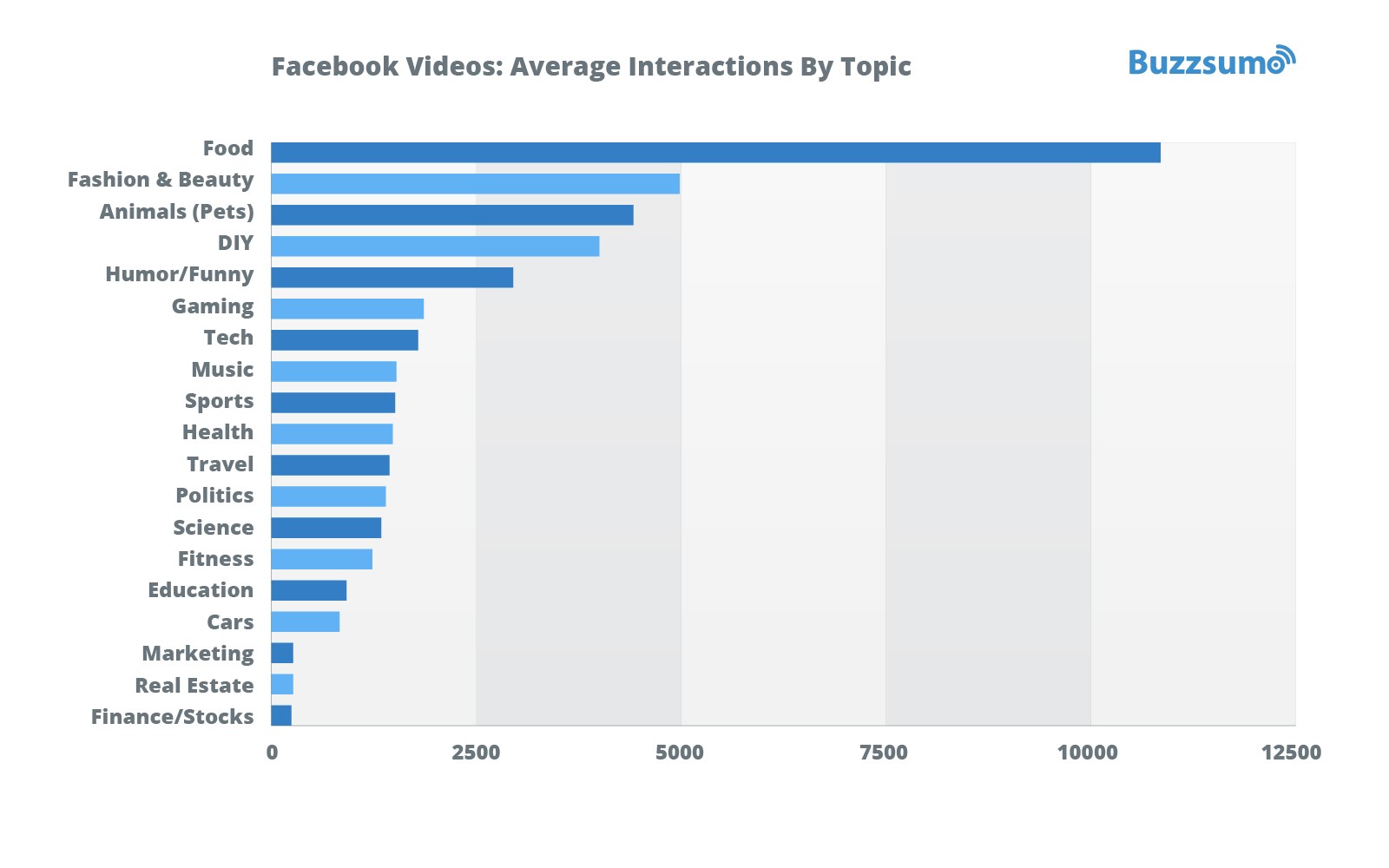

A cela s’ajoute, pour les médias faisant le choix de la vidéo, un problème d’équilibre financier profond. D’une part, la monétisation de la vidéo sur les plateformes sociales reste à ce stade très limitée : il ne faut pas oublier que Google et Facebook s’octroient aujourd’hui 99% des revenus publicitaires digitaux (

A cela s’ajoute, pour les médias faisant le choix de la vidéo, un problème d’équilibre financier profond. D’une part, la monétisation de la vidéo sur les plateformes sociales reste à ce stade très limitée : il ne faut pas oublier que Google et Facebook s’octroient aujourd’hui 99% des revenus publicitaires digitaux (