Tirer à boulets rouges sur le monde des start-ups semble être un leitmotiv chez plusieurs auteurs américains en 2016. Après avoir glorifié le monde des jeunes pousses de la tech et de l’innovation, certains revoient aujourd’hui leur jugement, surtout quand leur expérience personnelle diffère l’image d’Epinal que la Valley s’efforce de nous vendre. C’est le cas du best-seller autobiographique de Dan Lyons, Disrupted.

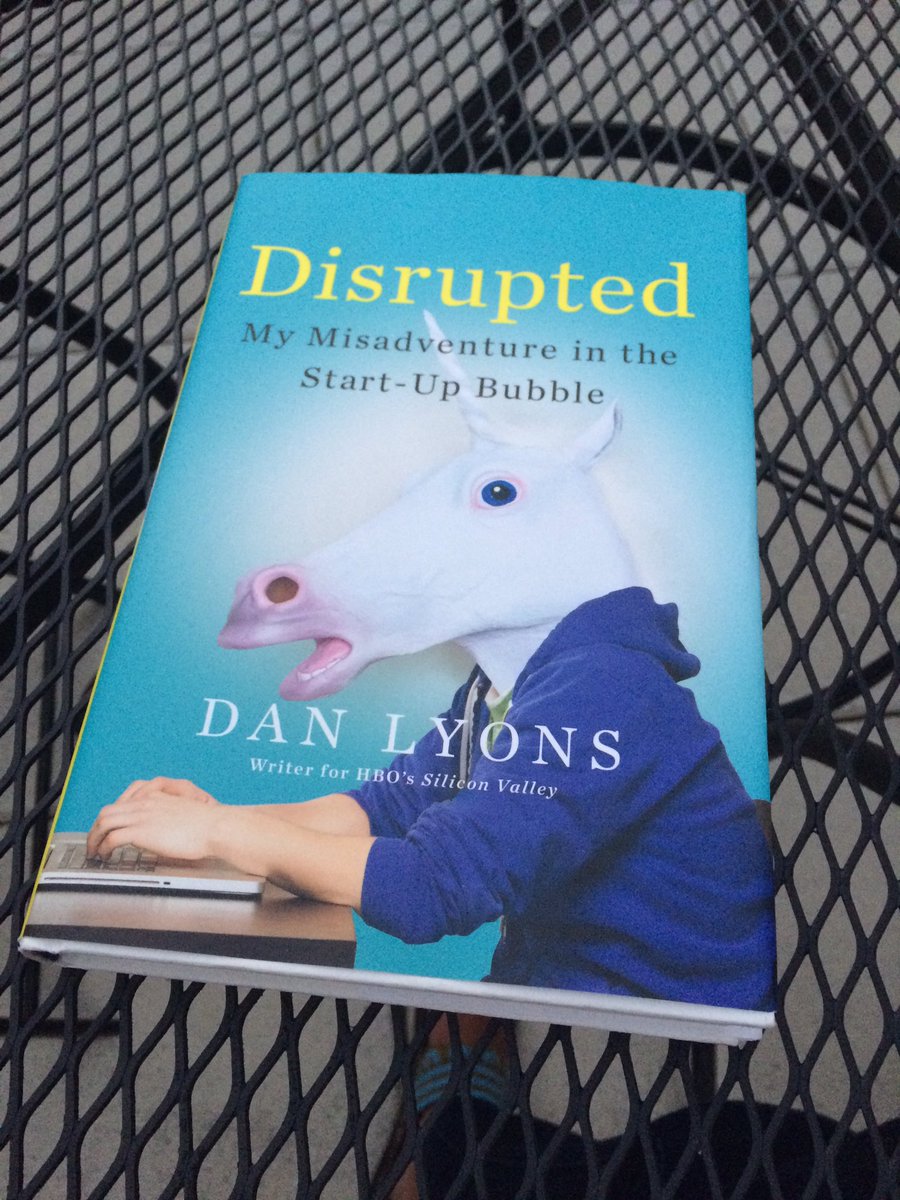

Sorti au printemps dernier et savoureusement sous-titré « ma mésaventure dans le bulle des start-ups », l’ouvrage retrace le parcours (réel) de son auteur. Quinquagénaire féru de nouvelles technologies, journaliste de longue date chez Newsweek et Forbes, Dan doit affronter un chômage inattendu et se reconvertir au plus vite pour faire vivre sa famille.

Rapidement embauché, en 2013, par deux trentenaires caricaturaux chez Hubspot, un créateur de logiciels marketing, le narrateur plonge du jour au lendemain dans l’univers cruel de cette start-up située à Boston. Dans un récit cocasse qui confine à l’absurde (on retrouve des dialogues dignes de Beckett), voire à la démence (Kafka n’est pas loin), on se rend compte que le goût pour l’innovation a pris le pas sur la voix de la raison au sein de cette jeune entreprise qui a levé 100 millions de dollars auprès de VC.

Avec une culture d’entreprise qui se veut innovante et qui pousse le jeunisme à l’extrême, la start-up Hubspot fait de ses employés de véritables adeptes qui mangent, vivent, dorment Hubspot et doivent vouer un véritable culte aux deux patrons fondateurs. Des chiens se baladent librement dans les couloirs et les collaborateurs, qui travaillent assis sur des ballons, tous vêtus en orange, la couleur officielle de la société, se pâment devant « le mur des bonbons » de l’open-space.

Cette satyre pointe les dérives du tout « marketing » et de ces CEO qui se prennent pour des gourous : de l’ours en peluche qui préside toutes les réunions en tant que représentant du consommateur au mantra « 1+1=3 », qui guide toutes les décisions marketing, l’entreprise semble marcher sur la tête. Ce récit savoureux fait aussi la part belle aux sociolectes de l’entreprenariat : si on est assez « disruptif », on peut par exemple « créer le buzz » (go viral) et « faire sauter l’internet » (blow up the Internet). L’auteur nous fait vivre de près sa descente progressive aux enfers, de sa mise au placard à l’écriture de ce livre cathartique.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – INTERVIEW DE DAN LYONS – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Alors qu’en est-il réellement ? Est-ce là une critique globale de la Silicon Valley et de ses jeunes pousses ? Dan Lyons, l’auteur, étant par définition un homme connecté, désormais scénariste pour la série Silicon Valley de HBO, nous avons pris contact avec lui via Twitter. Car oui, aux Etats-Unis, les auteurs sont sur Twitter et ils y sont même très actifs. Dan a donc répondu à ces interrogations !

Anna Casal : Avec le recul, pensez-vous que votre expérience chez Hubspot ait été positive ?

Dan Lyons : Cette expérience était profondément désastreuse. J’étais si mal et si triste à l’époque où j’étais employé là-bas… De toute ma vie d’adulte, je n’ai jamais été aussi désespéré que lors de mon passage chez Hubspot. Ceci dit, j’y ai appris ce qui m’a permis d’écrire Disrupted !

A.C : Pensez-vous que toutes les start-ups ressemblent à Hubspot en termes de management ou de culture d’entreprise ?

D.L : Non, toutes les start-ups ne sont pas aussi dingues que l’est Hubspot. En réalité, les deux fondateurs de cette société essayaient de diriger une entreprise expérimentale. Ils ne voulaient pas seulement produire et développer un logiciel mais également réinventer la façon dont on dirige une entreprise. Hubspot était une sorte de laboratoire expérimental où ils pouvaient tester des théories de management sur des vrais êtres humains.

A.C : Est-ce que des fonds de capital risque (VC) ou des start-ups ont réagi à votre livre et comment ?

D.L : 100% des emails que je reçois de mes lecteurs, VC et start-ups compris, sont positifs ! C’est assez étonnant, en fait. Même sept mois après la sortie du livre, je reçois encore des lettres de lecteurs qui me remercient car ils ont vécu eux-mêmes ce genre d’expériences traumatisantes !

Pour suivre Dan Lyons : abonnez-vous à son fil @realdanlyons et ou visitez son site (http://www.realdanlyons.com)

– – – – – – – – – – – – – – LES PHRASES CULTES – « Disrupted » de Dan Lyons – – – – – – – – – – – – – –

« J’aime beaucoup cette idée mais elle n’est pas assez 1+1=3 »

« Je suis la manager d’une équipe d’une personne. Et par une, elle entendait elle-même. Elle dirigeait donc le département des « relations influenceurs » (..). Un jour, pour Halloween, elle donna un discours lors d’une conférence, déguisée en sorcière, avec des chaussures brillantes, un balai à la main et un grand chapeau noir. Elle posta des photos d’elle-même ce jour-là sur Twitter »

« Le texte de la petite annonce pour un(e) responsable RP était édifiant : Vous pensez pouvoir nous faire faire la couverture de Time Magazine ? (…) La personne qui aurait pu postuler pour ce job (de RP) était, par définition, quelqu’un qui avait très peu d’expérience. Tout comme la personne qui avait écrit cette petite annonce »

« Vous êtes la première génération à accepter de travailler pour des bonbons gratuits. Ma génération n’aurait jamais cédé. Nous voulions être rémunérés en argent véritable. Vous comprenez ? Non, ils ne comprenaient pas. »

« Je suis arrivé chez Hubspot avec des idées grandioses sur le journalisme d’entreprise. Au lieu de ça, à 52 ans, j’écris des articles idiots à longueur de journée, un cran en dessous des descriptifs de catalogues de vêtements »